'Il sangue della Passiflora' di Andreina Sirena

PREFAZIONE

di Paola Pastacaldi

Pasolini comprese molto presto quanto sarebbe stata terribile la società post-industriale. Totalmente immersi nel consumismo e nell’infelicità che ha portato, abbiamo messo in atto un disperato, furbesco, tentativo tragico (in senso greco) di salvarci grazie a madre Natura. Il tutto ha tratti molto ingenui. Ma la Natura, per nostra fortuna, sa essere grandiosa e a chi le si affida anima e corpo può svelare storie meravigliose, capaci di raccontare l’esistenza di un altrove puro e felice.

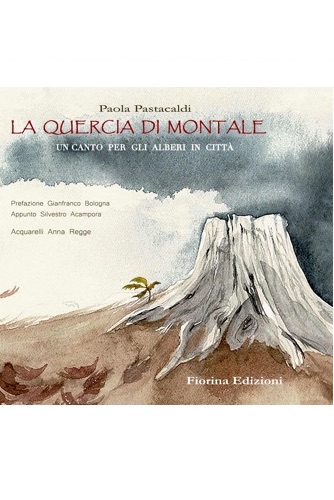

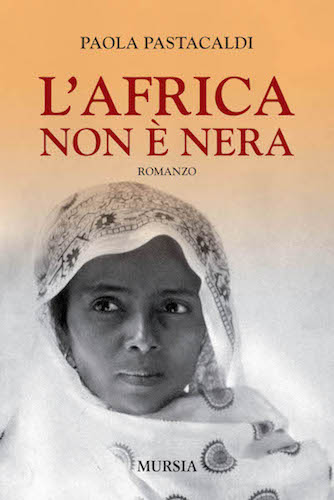

È quello che ha fatto Andreina Sirena, abruzzese di nascita, viaggiatrice per passione, cultura e lavoro nelle grandi città: Roma e Milano soprattutto. Affidandosi al suo intuito e all’educazione avuta fin da piccola, racconta la libera vita sentimentale di una giovane donna raffinata e colta, dallo spirito fortemente indipendente. Descritta con sentimento sincero, con finezza e, a tratti, non senza una certa durezza. Ne emerge il sottile legame che la unisce indissolubilmente alla sensualità della Natura, che diventa per lei e per il lettore una voce narrante, un controcanto fisico e spirituale. La colla per tutto ciò rimane come sempre l’illusione dell’amore. Ma il vero deus ex machina, la divinità che cerca di offrire una soluzione ad una trama di relazioni uomo-donna sempre più irrisolvibile, è un vecchio albero, la quercia di Montale che vive nei giardini pubblici di Milano, e che ha duecento anni di vita ed è prossima alla fine. La quercia nella sua apparente im- mobilità diventa un punto di riferimento, un personaggio con cui dialogare in silenzio, solo con la forza della fan- tasia. Armida vive tutti i suoi dubbi, i suoi sogni, le paure filtrati dalla presenza fisica di questa pianta maestosa, già degradata dall’età. Ma poco importa, la protagonista ama ogni più piccolo prato, fiore, filo d’erba e albero. A fianco della Natura pone l’arte, che è anche il luogo del suo lavoro; ogni quadro, ogni opera d’arte, la stessa architettura, le chiese, le statue vivono e palpitano con i personaggi in un dialogo reciproco, dove i sentimenti umani vengono amplificati dai sensi dell’arte onnipresente, che hanno qui voce di protagonisti silenziosi, ma carichi di significato. I personaggi a volte non sanno raccontarsi e allora è la Natura a farsi interprete convincente.

Al mondo reale, ormai biecamente tecnologico, l’autri- ce contrappone consapevole un mondo dove tutto è ma- gico e vivente, anche i muri antichi; ma l’amore secondo Pasolini è sempre impossibile o non voluto, in difesa poi di una libertà che è uno strenuo bisogno dell’uomo del Novecento.

La musica, insieme alla Natura e all’arte, è la terza pro- tagonista del romanzo e avvolge nelle sue note instancabili e sfibranti la vita emotiva della scrittrice ed è inevitabile che uno dei protagonisti sia un grande uomo legato alla musica. I dialoghi e le parole d’amore suonano in sen- so emotivo brani di opere in una specie di palcoscenico dell’anima. C’è qualcosa di dannunziano nelle descrizioni di questa relazione o forse il post Novecento ha un sentore di morte estetizzante. Ma sappiamo che il secolo Ventunesimo ha ereditato da quello precedente l’incapacità di amare. Il romanzo racconta molto bene questa impossibilità, per dare luce all’unica compagna affidabile e ambita, quanto straniata e irraggiungibile: la tanto strenuamente citata Natura. Aleggia in questa opera il disperato bisogno di poesia e di sogno del cittadino sazio di benessere. Tutto ciò rende la lettura travolgente, appassionante, a volte lascia senza fiato. Le pagine volano e si insegue la protagonista in un turbinio di sensi esasperati, sentimenti e sensazioni che vibrano sulla pelle, che nascono nell’hu-mus umido della terra, in quella parte umana connessa con il biologico che la società dei consumi cerca di ma- scherare e reprimere con continui, falsi e volgari bisogni. A volte senza riuscirci.

PREFAZIONE

di Paola Pastacaldi

Pasolini comprese molto presto quanto sarebbe stata terribile la società post-industriale. Totalmente immersi nel consumismo e nell’infelicità che ha portato, abbiamo messo in atto un disperato, furbesco, tentativo tragico (in senso greco) di salvarci grazie a madre Natura. Il tutto ha tratti molto ingenui. Ma la Natura, per nostra fortuna, sa essere grandiosa e a chi le si affida anima e corpo può svelare storie meravigliose, capaci di raccontare l’esistenza di un altrove puro e felice.

È quello che ha fatto Andreina Sirena, abruzzese di nascita, viaggiatrice per passione, cultura e lavoro nelle grandi città: Roma e Milano soprattutto. Affidandosi al suo intuito e all’educazione avuta fin da piccola, racconta la libera vita sentimentale di una giovane donna raffinata e colta, dallo spirito fortemente indipendente. Descritta con sentimento sincero, con finezza e, a tratti, non senza una certa durezza. Ne emerge il sottile legame che la unisce indissolubilmente alla sensualità della Natura, che diventa per lei e per il lettore una voce narrante, un controcanto fisico e spirituale. La colla per tutto ciò rimane come sempre l’illusione dell’amore. Ma il vero deus ex machina, la divinità che cerca di offrire una soluzione ad una trama di relazioni uomo-donna sempre più irrisolvibile, è un vecchio albero, la quercia di Montale che vive nei giardini pubblici di Milano, e che ha duecento anni di vita ed è prossima alla fine. La quercia nella sua apparente im- mobilità diventa un punto di riferimento, un personaggio con cui dialogare in silenzio, solo con la forza della fan- tasia. Armida vive tutti i suoi dubbi, i suoi sogni, le paure filtrati dalla presenza fisica di questa pianta maestosa, già degradata dall’età. Ma poco importa, la protagonista ama ogni più piccolo prato, fiore, filo d’erba e albero. A fianco della Natura pone l’arte, che è anche il luogo del suo lavoro; ogni quadro, ogni opera d’arte, la stessa architettura, le chiese, le statue vivono e palpitano con i personaggi in un dialogo reciproco, dove i sentimenti umani vengono amplificati dai sensi dell’arte onnipresente, che hanno qui voce di protagonisti silenziosi, ma carichi di significato. I personaggi a volte non sanno raccontarsi e allora è la Natura a farsi interprete convincente.

Al mondo reale, ormai biecamente tecnologico, l’autri- ce contrappone consapevole un mondo dove tutto è ma- gico e vivente, anche i muri antichi; ma l’amore secondo Pasolini è sempre impossibile o non voluto, in difesa poi di una libertà che è uno strenuo bisogno dell’uomo del Novecento.

La musica, insieme alla Natura e all’arte, è la terza pro- tagonista del romanzo e avvolge nelle sue note instancabili e sfibranti la vita emotiva della scrittrice ed è inevitabile che uno dei protagonisti sia un grande uomo legato alla musica. I dialoghi e le parole d’amore suonano in sen- so emotivo brani di opere in una specie di palcoscenico dell’anima. C’è qualcosa di dannunziano nelle descrizioni di questa relazione o forse il post Novecento ha un sentore di morte estetizzante. Ma sappiamo che il secolo Ventunesimo ha ereditato da quello precedente l’incapacità di amare. Il romanzo racconta molto bene questa impossibilità, per dare luce all’unica compagna affidabile e ambita, quanto straniata e irraggiungibile: la tanto strenuamente citata Natura. Aleggia in questa opera il disperato bisogno di poesia e di sogno del cittadino sazio di benessere. Tutto ciò rende la lettura travolgente, appassionante, a volte lascia senza fiato. Le pagine volano e si insegue la protagonista in un turbinio di sensi esasperati, sentimenti e sensazioni che vibrano sulla pelle, che nascono nell’hu-mus umido della terra, in quella parte umana connessa con il biologico che la società dei consumi cerca di ma- scherare e reprimere con continui, falsi e volgari bisogni. A volte senza riuscirci.

L’addio

I

Inverno

Aveva due strade per tornare a casa: quella reboante segnata da migliaia di passaggi e l’altra assorta in una penombra inabitata. In fondo a quest’ultima si aprivano i giardini pubblici.

Era un pomeriggio ventoso. All’ingresso della cancellata il tasso si agitava e si gonfiava.

Armida attraversò il sentiero dei tigli spogli la cui corteccia si era arricchita di un mantello di licheni. La pol- vere si sollevava dalla ghiaia mescolandosi alle foglie, gli aghi argentati del cedro atlantico ondeggiavano ubriachi. Il giardino aveva qualcosa di febbrile quand’era annega- to nel vento. Alcuni alberi sprigionavano una forza nuova nei movimenti delle chiome. Il cielo era terso ma il freddo pungeva. Chissà quante note che non era in grado di cogliere si stavano sparpagliando nell’aria. Le sembrava di avvertire la modulazione di un canto dall’alto delle fronde e un fischio mal accordato dal frusciare del fogliame, quasi il soffio fragile di un ottavino. Uno strano affanno s’insi- diò in gola. Si sentì cogliere da un lieve capogiro. Era come se il vento la spingesse in avanti.

Sollevò l’ampio cappuccio della giacca portandolo alla fronte, strinse l’imbottitura sulle orecchie e con le mani affondate nelle tasche s’incamminò verso la quercia rossa che non aveva più nulla da agitare in quell’orizzonte che imbruniva. La strada, andando avanti, slargava in un piazzale con un carosello e si andava man mano restringendo fino a un laghetto artificiale sormontato da putti, a ridosso di un percorso che nelle giornate calde si affollava di podisti. Da lontano udì il suono del picchio che scalpellava il legno, intervallato dal suo verso squillante.

La quercia rossa era situata accanto a un cedro dell’Himalaya. Era l’albero più anziano del parco. Aveva perso la sua bella chioma da tempo e le sue branche apparivano come enormi dita mutilate.

La vistosa lacerazione alla radice – come se il colpo secco di una scure avesse tentato di abbatterla – lasciava intravedere un tronco vuoto che non avrebbe potuto sostenere a lungo il peso dei rami. La sua stagione di fiori e ghiande era terminata. Nella senescenza non c’era più distinzione tra gli inverni e le primavere. Armida amava sostarle di fronte, tenerle compagnia in cambio di un riflesso della propria solitudine. Sentiva il respiro placarsi, i pensieri impazienti farsi silenziosi.

Al di là della recinzione che la custodiva, si intravede- vano i fiori chiusi della magnolia soulangeana che di lì a poco sarebbero esplosi in un viola sinfonico. In mezzo a quegli arbusti che speravano la primavera, la quercia restava come un monumento funebre. Eppure, dietro quella corteccia marcescente pullulava ancora la vita. Tra le fessure scollate si annidavano i coleotteri dalle antenne nodose, lungo l’umido dei rami le larve carnose scavavano segrete gallerie e sciami di formiche ne percorrevano le screpolature nella vana ricerca di melata. Più diventava vulnerabile, più si faceva nutrimento per altre vite.

Era lì da oltre duecento anni. Sopravvissuta a tante epoche, aveva assorbito i brusii delle viscere, i freddi della merla, le afe estive. Aveva ascoltato i ragionamenti degli intellettuali e le sfumature dei poeti, le promesse di chi si amava e le maledizioni di chi era stato abbandonato. I venti leggeri, le grandini violente. I cieli di stelle e quelli di cipria. Nel suo silenzio li conteneva tutti.

Adesso custodiva anche il suo abbandono e la sua attesa.

Tre anni e sei mesi prima, autunno

Salì in fretta lo scalone d’onore. Un gruppo numeroso di visitatori l’attendeva nella grande anticamera. Sfilò fur- tivamente gli occhiali dalla borsa e radunò il gruppo da- vanti alla soglia della sala degli arazzi. Lanciò un’occhiata alle persone che aveva di fronte. Due donne parlavano e si scambiavano sorrisi. Le gelò con un’espressione severa. Una abbassò la testa come se si sentisse in colpa, l’altra intrecciò le mani ritrovando una posizione compita.

Indugiò ancora prima di iniziare. Un uomo di spalle stava attendendo in biglietteria. Forse era un ritardatario che doveva aggregarsi a loro. Fece un lungo respiro in cui raccolse la concentrazione e cominciò.

“Una mostra sui mondi perduti. Cosa intendiamo? Sono dimensioni lontane, ispirate all’antichità, alla lette- ratura, alle leggende medievali. Gli artisti coniugano la verosimiglianza degli episodi alla fantasia più audace. Il loro obiettivo è raggiungere un ideale assoluto di bellezza. L’autenticità dei dettagli e l’esattezza delle espressioni consegnano a questi mondi incantati l’illusione di una realtà tangibile e autentica”.

Fece una pausa e scrutò gli occhi della donna che ave- va richiamato con lo sguardo. Dall’angolo dell’anticamera, vicino al finestrone, l’usciere le sorrise. Armida lo ignorò e proseguì con tono più enfatico.

“Stiamo per addentrarci in un mondo d’ispirazione clas- sica, lussureggiante per forme e per colori. A una sontuosità traboccante fa da contraltare una sensualità intima e innocente. L’universo femminile, il valore dei sentimenti e delle passioni sono il fulcro della ricerca artistica del movi- mento che nasce in un’epoca materialista e sceglie di rivolgersi al passato come critica nei confronti della modernità”.

Dinanzi alla terza tela, in attesa che tutto il gruppo si ricompattasse, si accorse che l’uomo che si era attardato in biglietteria era rimasto nella stanza precedente, assorto davanti alla ninfa del fiume. Era un olio che rappresentava una giovane intenta a nascondere il seno, coperta da un velo diafano che sembrava generato dalla cascata alle sue spalle. Forse fu quel silenzio improvviso sceso nella stanza a farlo voltare di scatto nella sua direzione. Dalla sua posizione Armida gli fece cenno col capo per invitarlo a raggiungerli.

Era di un pallore indefinibile. Il suo volto appariva di un bianco traslucido, compatto, come una statua di marmo pario. I suoi lineamenti erano freddi e levigati, gli occhi spavaldi, quasi insolenti. Armida si sforzò di mantenere un contegno, esitando prima di riprendere a parlare. Era turbata. Cercò di recuperare la concentrazione osservando il dipinto alle sue spalle. Chiuse gli occhi un istante, immedesimandosi nei dettagli della tela che doveva analizzare e riprese in modo più deciso.

“Osserviamo adesso questo sontuoso banchetto impe- riale, incorniciato da colonne di porfido rosso e di marmo verde di Laconia”. La voce si era arrochita. Sentì quegli occhi insistenti addosso. Deglutì e proseguì.

“In primo piano ci sono dei cortigiani riversati sui triclini che indossano corone di fiori. Possiamo riconoscerne le varietà: violette, mughetti, garofani, calendule. Notiamo i cuscini di cuoio bianco, le incrostazioni di madreperla su questa estremità”, disse indicandola con l’indice.

“Alla sinistra c’è una suonatrice di aulos coi capelli dorati al vento. Con la coda dell’occhio sta osservando il telo bianco aprirsi e una pioggia di petali di rosa scivolare sugli invitati”.

L’uomo misterioso la scrutava in ogni dettaglio, seguendo la sua spiegazione con assoluta dedizione. Sem- brava affascinato dalla sua voce, dai suoi gesti, dal modo di replicare alle domande dei visitatori. Per un istante Armida ricambiò il suo sguardo; fece una pausa che durò il tempo di un sospiro e andò avanti.

“Tutto farebbe pensare a un banchetto gioioso e all’apparenza gli invitati sembrano trovarsi a proprio agio. In verità le persone in primo piano stanno soffocando. L’im- peratore ha scelto di ucciderle con un bagno di rose”.

Fece un’altra pausa più lunga, osservando la reazione degli ospiti. Fissò un angolo della parete vuota di fronte. Respirò e proseguì, con un tono più suadente, sofferman- dosi sul contrasto tra la bellezza decorativa e la crudeltà rappresentata. Invitò il gruppo a seguirla nella stanza successiva, evitando di incrociare nuovamente quel volto ossessivo.

21

Si immerse completamente in quegli scenari onirici e mitologici, trasportando i visitatori verso spiagge di alghe e conchiglie, deboli mormorii di brezze, chiome di capri- fogli e labbra di melograno. Il tempo sembrava dilatarsi, le tele moltiplicarsi. Ma la seduzione dell’arte non bastava. Tra pergolati di rose e figure tra gli alberi, l’uomo continuava a scoccare la direzione del suo sguardo verso di lei, perfettamente in sintonia con l’ambiente e i personaggi che stava descrivendo. Tutt’uno con le esedre, gli acroteri, i mazzi di malvarosa.

Se durante l’interpretazione di un episodio Armida indugiava su un corteggiamento respinto o parlava di ma- linconia e tradimento, scorgeva una contrazione nel suo volto, come se gli avesse procurato una ferita. Al contrario, se tergiversava sulla devozione e sulla fedeltà, gli occhi dell’altro si illuminavano. Intuì una strana affinità, i pensieri dello sconosciuto scorrere sui propri. Si sentì di colpo come una landa di sabbia invasa dal mare. Ingoiata. Rapita. Abbracciata.

Approfittò di ogni breve spostamento del gruppo per lanciargli un’occhiata interrogativa. Lo osservò di spalle, di profilo, a tre quarti. La camicia scura ed elegante, il soprabito nero che accentuava ancor di più quel pallore inconsueto, le labbra chiuse come una tomba, gli occhi costantemente avidi. Alla fine era esausta. Le sembrò di aver attraversato centinaia di stanze.

Fece una pausa, si voltò per esaminare l’ultima tela: raffigurava un’eroina tragica, ferita dall’amore fino alla follia. Avvertì una sinistra corrispondenza con l’espressione del suo viso. Rimase inchiodata a guardarla e iniziò a parlare volgendo le spalle ai visitatori.

“Quella che vedete è una fanciulla che scopre la violen- za dell’amore. Abbandonata dal suo cavaliere, ne conserva lo scudo nella propria stanza, destandosi all’alba sui ba- gliori del metallo baciato dal sole. Osservate il suo sguardo. Ha gli occhi invasati, fissi sullo scudo. Il gesto convul- so delle sue mani evoca impazienza e disperazione. Il suo è un amore impossibile”.

Lui soffriva e si inebriava come lei per una figura, si accendeva su una parola e si turbava davanti alla rappre- sentazione di un conflitto. Era intimorita ma al contempo rincuorata da quella presenza che in un attimo aveva assottigliato e bruciato la sua solitudine. Qualcosa di enorme li accomunava. L’identificazione con un mondo perduto, una percezione inusuale, uno stesso sentire. Entrambi intuivano che l’altro sapeva, come in un dialogo muto.

Terminata la visita lo trovò davanti alla sala del trono. Piazzato lì, ad attenderla. Lo squarcio della volta a maglie lo avvolgeva in una nicchia. Si guardarono. Oltre che te- nerci in vita, la bellezza ha anche il potere di confondere, di farci crollare.

Non poteva più aggrapparsi a nessuna distrazione. Non poteva più ignorarlo. Si sforzò di reggere quello sguardo in una tensione mentale che la faceva vacillare. Lo vide andarle incontro col passo sicuro e fermarsi di colpo, come impietrito.

“Salve, posso disturbarla?” “Prego” rispose col cuore quasi fermo per l’emozione. “Voglio complimentarmi per come ha condotto la vi-

sita. Ha un modo di parlare molto evocativo. La sua passione è contagiosa, mi ha trasportato in un altro luogo e le sono grato per questo”.

La voce era intensa e straordinariamente profonda.

“Se ha qualche minuto a disposizione...” esitò “che ne dice di sederci e consumare qualcosa?”

“Certo, ma diamoci del tu”.

Si accomodarono in un tavolo del caffè del museo, in disparte.

“Sai, mi hai fatto girare il sangue con la storia dell’imperatore e dei suoi commensali”.

“Non è da tutti soffocare i propri ospiti”. “Con un bagno di rose, no di sicuro”. “Chi indovinerebbe una simile tragedia?” “Senza il tuo commento ci avrei visto ben altro”. “La bellezza sa camuffare anche l’orrore”.

“In questo caso ha funzionato”. “Alla perfezione”. “Da dove nasce questa passione per l’arte?” “Credo di averla ereditata da mio padre. Era un colle-

zionista accanito e al tempo della Transavanguardia si era tuffato nell’editoria, fondando una rivista nel campo delle arti visive. Ebbe un successo inaspettato e concepì delle meravigliose collane di pittura e scultura”.

“E ora non c’è più?”

“No” rispose con lo sguardo elusivo. “A vent’anni avevo già perso entrambi i genitori”.

“Mi spiace, mi spiace davvero”. Ancora una volta lo sentì addossarsi un peso, eguagliare un dolore fino ad al- lora estraneo.

“E tu, sei qui di passaggio?”

“Mi trovo in città per le prove di un’opera lirica”.

Restò in silenzio di fronte a quei due occhi che la colpi- vano come un uragano.

“Dunque sei un artista?” “Sono un tenore. Stiamo mettendo in scena il Fidelio”. “Non posso crederci!” “Conosci l’opera?” “Meglio di quanto tu creda!” “Ma via! Ti intendi anche di musica classica?” “Nello specifico mi piace Beethoven”. “Pensavo avessi in testa solo la pittura”. “Niente affatto”. “Allora puoi indovinare chi interpreto?” “Altroché” rispose. “Non puoi essere che Florestan!” “Mi arrendo!” disse ritraendo la schiena sulla spalliera

della sedia. “E magari sai anche suonare?” “Ho studiato il piano per qualche anno, poi ho smesso”. “Dunque posso considerarti una musicista”. “No,” rispose scuotendo il capo. “No, non lo sono.

Adesso sono solo un’ascoltatrice”. “In che senso?” domandò incuriosito. “Ho l’abitudine di ascoltare la musica classica al risve-

glio e prima di chiudere gli occhi”. Lo guardò con gli occhi malinconici e aggiunse: “C’è stato un periodo in cui mi ad- dormentavo sul duetto finale di Leonore e Florestan, non è strano?”.

L’uomo la guardò intensamente con gli occhi inquisi- tori, come a cogliere una vulnerabilità da quella dichia- razione. Armida avvertì un disagio, abbassò il mento e si guardò le mani.

“Sì, è davvero strano,” commentò. “Non è un’opera che porta ad abbandonarsi, o forse lo è solo per lo spettatore. Per chi è in scena la tensione di quel momento sembra non demordere mai”.

Lo ascoltava inebriata. La sua voce era grave e vibrante come un flusso misterioso. Era difficile mascherare l’ec- citazione di sedergli accanto e di parlargli. Si sentiva per- vasa da un’estasi singolare che si ridestava unicamente di fronte a trittici sacri, statue imponenti, lastre tombali.

“Essere salvati dal coraggio di una donna ridesta dentro ogni tipo di emozione. Si passa dal terrore e dalla rassegna- zione al trionfo dell’amore e della fedeltà,” aggiunse. “Sono cose che scuotono, di certo non conciliano il sonno”.

Armida colse un dissenso verso quello che gli aveva confessato.

“Nel Fidelio l’amore non è un sentimento,” proseguì con determinazione. “È un impegno, una responsabilità, un rischio. Il duetto finale che hai citato è l’esito di un percorso tortuoso, di una sfida alla morte”.

Il suo sguardo per un attimo sembrò rimproverarla. Le ciglia erano aggrottate come all’affiorare di un ricordo in-quieto. Lo vide ritrarsi in sé, adagiare la fronte sul palmo della mano. Notò riflessi bronzei sui suoi capelli scuri.

“Scusami, non voglio tediarti” aggiunse pensieroso.

“No, niente affatto. Mi piacerebbe molto assistere all’o- pera”.

“Senz’altro. Finite le prove inizieremo un lungo viaggio a tappe in diversi paesi, ma prima o poi tornerò in città e sarai la prima ad essere invitata, così potrò ricambiare le belle emozioni di oggi”.

Armida accennò un sorriso. L’uomo fece per alzarsi. “Il tuo nome?” “Mi chiamo Tommaso”. Lo vide allontanarsi. Rimase impassibile, attratta e spa-

ventata al contempo. In quei pochi minuti trascorsi con lui al caffè del museo le parve di cogliere un frammento d’eternità nella febbre dell’esistenza. Era completamente diverso da ogni uomo della folla, da ogni uomo che fino ad allora era entrato nel museo.

Avrebbe fatto qualsiasi cosa per trascorrere altro tempo con lui. Lo seguì con lo sguardo fino a quando non scom- parve, inghiottito dalle traiettorie dei passanti. Si sentì pervasa da una sensazione profonda e indefinibile. Aveva lo stomaco in subbuglio. Lo immaginava già nei panni di Florestan, il prigioniero condannato a morte nel Fidelio. Riudì il tessuto musicale lacerato da pause improvvise, l’accompagnamento isterico dell’oboe nel delirio della liberazione. Le aveva parlato di amore come impegno e della fedeltà come un valore.

“Tommaso, Tommaso, Tommaso...” ripeté sottovoce, come a incorporarlo. Ripercorse a ritroso le stanze del museo, in un silenzio nuovo.

Si fermò a indugiare ancora sul dipinto del banchetto. Come una sonnambula si smarrì nella valanga di petali che travolgeva i commensali. Avvertì un lieve turbamento. Pensò al significato ambiguo delle rose, al lato oscuro della bellezza, alla crudeltà che poteva celare.

Nota biografica.

Andreina Sirena è docente di Lettere nella scuola secondaria di primo grado. Ha vissuto dal 2004 al 2019 a Milano e ha insegnato nella scuola all’interno dell’Istituto dei Ciechi di via Vivaio. E' una critica cinematografica; ha collaborato con i quotidiani Il Tempo, L’Avvenire, con la rivista mensile Carte di Cinema, il mensile Volare, il mensile Poesia, col sito di cinema www.mymovies.it . Scrive attualmente per la rivista specializzata Ragazzo Selvaggio. Ha collaborato con il Centro Studi Cinematografici della Lombardia (CSC) e il Cinema Gnomo di Milano.. Dal 2010 al 2019 ha gestito il Cineforum serale del Teatro Oscar di via Lattanzio a Milano, presentando i film e curando i dibattiti con il pubblico. Dal 2015 svolgae corsi di formazione e aggiornamento ai docenti e agli alunni sulle politiche ambientali, sulla necessità di uno sviluppo equo e sostenibile e rispettoso dell’ecosistema. Nel novembre 2022 ha partecipato ad un meeting presso l’Unicam di Ascoli Piceno con un intervento dal titolo The changing school against climate change . Ha conosciuto la Quercia di Montale durante le pause lavorative dall’Istituto dei Ciechi. Dal suo rapporto personale con questo albero monumentale è nato un romanzo che uscirà a giugno con Ianieri Edizioni, dal titolo Il sangue della passiflora.