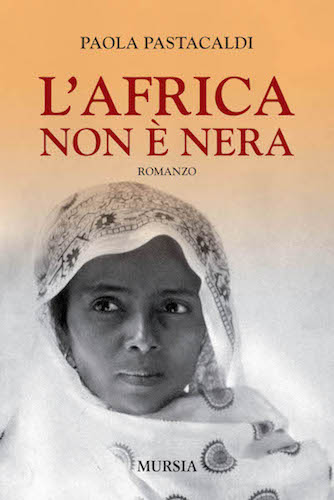

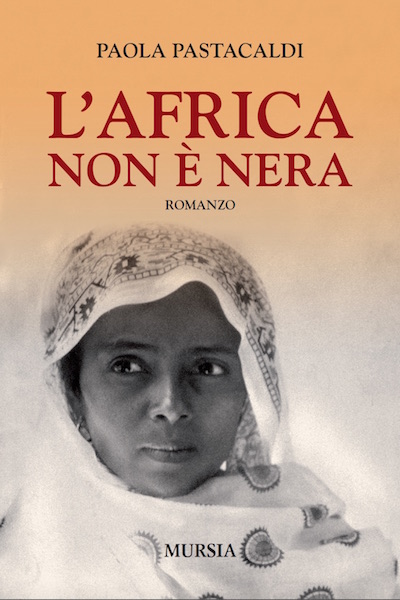

L'Africa non č nera di Paola Pastacaldi 'Duecento pagine in cui si racconta l’amore come raramente accade'

di Matteo Collura, presentazione dell'Unione Lettori alla Biblioteca Sormani Milano giugno 2015

Innanzitutto il titolo: “L’Africa non è nera”. Viene da un articolo giornalistico di Curzio Malaparte, inviato in Etiopia sul finire degli anni Trenta del secolo scorso. Un titolo ossimorico, provocatorio, di grande effetto, come era nello stile del “maledetto toscano”. E, sia detto di passaggio, ho voluto specificare che di un articolo giornalistico si tratta, per dimostrare quanto sia importante e da ricordare il Malaparte autore di articoli rispetto allo scrittore di romanzi. Kaputt, grande libro di genere giornalistico (pur con tutte le sue licenze poetiche e invenzioni a effetto), è lì a dimostrare la sua supremazia rispetto a La pelle, romanzo dall’indiscusso fascino, ma il cui troppo esibito compiacimento tradisce il bisogno dell’autore di voler esserne considerato l’inappellabile testimone dei fatti narrati.

In un certo senso, con questo suo libro, Paola Pastacaldi intende fare lo stesso. In un certo senso: perché se Paola può essere considerata una testimone dei fatti narrati, è anche, e soprattutto, una scrittrice che con questo romanzo ha voluto rendere il senso di un mondo in cui la natura e i rapporti umani cantano con la voce che la natura e gli esseri umani, in alcuni angoli della terra e in particolari momenti della storia, sanno magicamente trovare, incantando non soltanto chi li ascolta, ma se stessi.

Una bambina italiana all’età di sei anni viene portata dalla madre in Africa, ad Asmara, Eritrea. E lì rimane per un anno. E’ il 1957. Cosa vede e sente quella bambina di sei anni, in quella città dove l’Oriente più favoloso si stempera in un Occidente che ormai ha perduto ogni velleità coloniale, ma che conserva l’orgoglio di avere portato in quei luoghi selvaggi i monumenti più rappresentativi dell’ingegneria edilizia, la modernità dei potenti motori a scoppio, le avveniristiche insegne dei distributori di benzina con la magica scritta “FIAT”?

Cosa prova, quella bambina, nel vedere lungo le polverose strade di quella città africana, nugoli di donne procedere come forzate verso misteriose mete, i bimbi attaccati ai loro seni?

Cosa prova, quella stessa bambina, nel sentire i lamenti delle bestie da soma, pungolati senza tregua da uomini i cui volti sembrano modellati con la creta cotta al sole? E nel vedere gli accattoni trascinarsi, il più delle volte sciancati o mutilati, là dove più si accalca la folla, cosa prova, quella bambina, cosa può pensare?

E le feste, le danze, i colori sgargianti, i monili che tintinnano al sensuale movimento delle braccia e delle caviglie; e gli uomini dagli sguardi infebbrati e le donne dai volti nascosti, gli occhi di velluto sopresi a scrutare quel che sarebbe loro proibito… Cosa prova una bambina di sei anni nel vedere e sentire tutto questo?

La risposta ci è data dal romanzo di cui qui si sta parlando. Un romanzo che racconta l’Africa vissuta dall’autrice in cuor suo e nella sua mente, giorno dopo giorno, fino a farne un’ossessione. Un romanzo magnifico, denso, inzuppato nell’esotismo fino all’esasperazione, ma – come è stato notato da chi conosce meglio di me la storia dei luoghi in cui esso si svolge – rigorosamente documentato. E qui va fatto cenno alla professione di Paola Pastacaldi, il giornalismo; un giornalismo fatto di riscontri più e più volte verificati; un giornalismo che si fida soltanto della “cosa vista”, ragion per cui da anni Paola dà la caccia ai testimoni viventi, consulta testi rari, si attarda nelle biblioteche, fa avanti e indietro tra l’Italia e quella parte d’Africa dove suo nonno paterno prese moglie e dove lei trascorse, bambina, un intero anno. Da quell’esperienza è nato questo romanzo.

Non c’è molta letteratura sulle vicende coloniali italiane, vicende che riguardano poco più di un sessantennio: precisamente dal 1880 al 1941. Ed è comprensibile, perché da questo punto di vista la storia del nostro Paese non porta i segni di quell’epopea tragica quanto esaltante (letterariamente parlando) che ha cambiato i connotati di interi continenti. Poca letteratura coloniale da parte italiana e quasi sempre si tratta di storie militari o, con protagonisti, dei militari. Le donne sempre lì, nei loro angoli bui, a esprimere una sensualità selvaggia e pericolosa… Gli unici amori veri, le uniche donne vere, quelle rimaste in patria, le carni bianche come il latte e i capelli spesso del colore dell’oro.

Conosciamo questi libri, non tutti – è giusto dire – da archiviare come scopiazzature di genere, non tutti da buttare via. Tra questi – a partire dal celebre Tempo di uccidere di Ennio Flaiano – ci sono notevoli esempi di narrativa. In questo filone s’inserisce d’autorità Paola Pastacaldi, e non soltanto per questo L’Africa non è nera, ma perché autrice di un precedente romanzo che dieci anni fa colpì coloro che lo lessero per la sensualità di cui sfavilla, in un piacere di raccontare la vita – tutta, e da ogni punto di vista – che non si dimentica. Khadija è il titolo di quel romanzo. Il romanzo di un Veneto colonialista (c’è sempre una legge del contrappasso…) che oggi trova la sua giusta conclusione in questo bellissimo, denso, vero racconto, in cui nulla è tralasciato, a partire dalle infami pretese fasciste (le “faccette nere” si prendono e si delibano come fossero frutti pencolanti dagli alberi, ma non è consentito tenerle come compagne o, peggio, come fidanzate o mogli, pena la galera…). E ci svela cosa cantavano i nostri connazionali nell’intimità delle misteriose colonie, cosa mangiavano, cosa facevano momento per momento. Un’impresa da tenere nel conto, perché L’Africa non è nera supera appena le duecento pagine.

Duecento pagine in cui si racconta l’amore come raramente accade, e l’insonnia delle notti incognite, gli orecchi tesi a seguire le scorribande dei predoni; e le grida delle scimmie terrorizzate dall’arrivo del leopardo; e le attese snervanti delle iene nelle notti di luna, una luna che solo da quelle parti si può vedere… e il grammofono e i balli improvvisati e il tacchettare dei reparti inglesi che se ne vanno, alle finestre le bandiere color azzurro con due rami d’ulivo al centro. Vale a dire l’Eritrea che si apprestava a diventare quella di oggi.

Matteo Collura